페이지 정보

불교입문 |

부처님께서 출가전 살았던 성

작성자 최고관리자 24-06-29 02:43 조회 15회 0건

본문

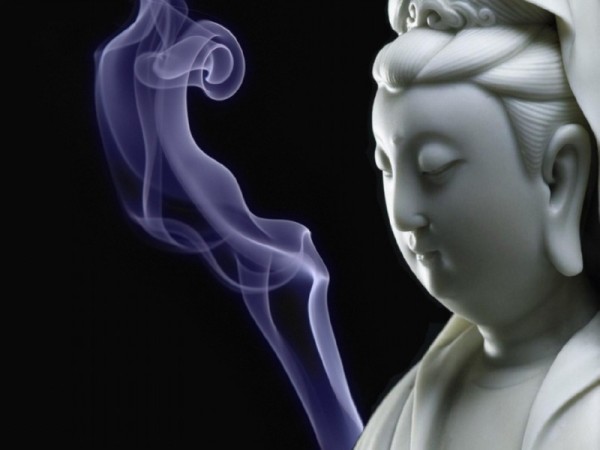

부처님께서 출가전 살았던 성

유적지들은 이미 오래전 하나의 추상·관념이 됐다

돌기둥·조각만 나뒹굴뿐… 하지만 이러한 숨결들은

구도의 길에 새겨진 자연과 하나된 이정표다

걷고 싶었다. 세상에서 가장 긴 길을 걸어가며 그 길에 쌓인 삶의 진실을 발목 시큰거리도록 밟아보고 싶었다. 그 길의 소실점(消失點)에서 누군가 어서 따라오라고 내게 손짓하고 있었다. 길에서 태어나 평생을 걸어가며 '사람의 길'을 닦은 뒤, 길에서 삶을 마감한 부처였다.

그렇게 해서 오랜 산 친구인 권경업(58) 시인과 사진가 심병우(47)씨를 길동무 삼아 새해 첫날 '부처의 길'을 따라 걷는 여장을 꾸려 네팔 카트만두로 날아왔다.

부처는 매일 30리 그러니까 약 12㎞를 걸어 다녔다. 제자들에게도 그 정도 걷기를 권했다. 우리는 걸음 욕심을 냈다. 부처가 권한 것의 두배를 걷기로 했다. 그래야만 실제 걷는 거리가 1500㎞로 늘어날 그 길을 100일 안에 걸어낼 수 있을 것 같았다.

우리가 걸으려고 하는 그 길은 소위 불교 4대 성지를 잇고 있다. 많은 불자들이 차를 타고서 성지순례하는 길이다. 부처의 길을 부처 시대와 크게 달라진 게 없는 네팔과 인도 농촌의 농로(農路)를 따라서 걸어간 괴짜는 없을 듯하다. 외국인으로서는 100일 동안 그곳에서 현지인처럼 지낸다는 것은 생존 자체를 위협받는 어려움에 부딪히게 된다. 먹고 자고 씻고 또 배설할 때가 마땅히 없기 때문이다. 무모하다! 불가능하다! 주변에서 그렇게 만류할 때마다 오히려 나는 떠날 수 있는 명분을 찾은 것만 같았다.

부처는 2600여년 전 지금의 인도 동북부에 할거한 16개 소왕국 중의 하나인 카필라국의 태자로 태어났다. 석가족이 세운 카필라국은 두 강대국 사이에 낀 약소국이었다. 나라의 규모도 지금 우리나라의 군(郡) 정도에 지나지 않았다. 그럼에도 싯다르타는 한 나라의 태자로서 모자람이 없는 영화(榮華)를 누리며 자랐다.

지금 카필라성은 남북으로 500m, 동서로 450m쯤 되는 성벽 흔적뿐이다. 태자의 출가를 막기 위해 아버지 숫도다나왕이 지었다는 여름과 장마철 그리고 겨울의 세 별궁 가운데 여름 별궁만 그 궁터를 남겨 놓았다. 당시에 구운 붉은 벽돌 조각만 여기저기 나뒹굴었다.

성의 동문으로 나가 봤다. 싯다르타가 그 문밖에서 늙은이(老)의 모습을 봤다는 문이다. 창고와 상가터 그리고 아치를 올렸을 것으로 보이는 성문의 기단부가 조금 남아 있었다.

남문으로 갔다. 싯다르타가 병든 사람(病)을 봤다는 문이다. 그곳에는 성문 터조차 찾을 길이 없었다. 문터가 있었으리라 추측되는 곳에 흙더미가 쌓여 있고 온갖 잡초가 그 위를 덮고 있었다.

서문으로 갔다. 카필라성의 출입문은 이 서문 쪽에 나 있다. 그곳에는 성문 흔적을 간신히 알아보게 하는 성벽 터의 붉은 벽돌이 바닥에 깔려 있었다. 싯다르타는 이 서문을 나서며 사람 시체(死)를 처음 보았다. 그 문밖에는 그 시신 대신 관리소 건물과 그 마당이 있다.

북문으로 갔다. 싯다르타가 눈동자가 별처럼 빛나는 수행자를 만나 출가의 뜻을 굳혔던 문이다. 인간이 나서 늙고 병들고 죽을 수밖에 없는 '괴로움(苦)'은 왜 있는 것일까, 과연 이를 풀어줄 해답은 있는 것일까. 그렇게 그가 나섰던 북문도 이제는 터만 남아 있다.

- ▲ 카필라성의 동서남북 사대문 중 유일하게 흔적이 남아 있는 동문 터. 부처는 태자 시절 이 동문으로 나와 늙은 사람의 모습을 처음 보고 충격을 받았다. /심병우 사진작가

그 무덤에서 나와 첫발을 내디디면서부터 마주친 풍경을 평생 잊을 수 없을 것이다. 여기서부터 나는 '샹그릴라'나 '유토피아'라 불러야 마땅할 이상향으로 들어선 듯한 감동에 휩싸였다. 그 아름다운 풍경 속을 걸어가며 그 풍경에 어울리는 아름다운 사람과 새와 나무와 벌판과 구름과 바람과 샛강과 별을 만나고 헤어질 때마다 그리운 사람의 이름을 하나하나 불렀다.

이 카필라성을 나간 싯다르타는 천리마를 타고서 하룻밤 새 세 왕국을 지나 30요자나(1요자나는 10~15㎞) 떨어진 어떤 강가에 닿았다. 강 언덕에 올라 시종에게 강 이름을 물었다.

"최후의 승리를 뜻하는 '아노마' 강입니다."

"그렇다면 나도 '아노마'가 되리라."

강을 건넌 싯다르타는 거기서 시종과 천리마를 카필라성으로 되돌려 보냈다. 그러고는 '최후의 승자'가 되기 위해 홑몸으로 지금의 네팔령(嶺)을 300㎞쯤 동으로 가로질러 갔다. 태어난 룸비니와, 외가가 있는 데비다하와, 광대한 원시 밀림의 치트완을 지나 헤타우다까지 나아간 다음 인도로 내려간 것이다. 나는 지금 그 길을 고스란히 찾아 걸어가고 있다.

몸은 걷는 것, 마음은 걸으며 디딘 발을 받쳐주는 땅의 탄력, 영혼은 걸을 때마다 들이쉬고 내쉬는 숨결이다. 그 몸에 마음과 혼을 섞어 나는 걷는다.

- ▲ 일행이 묵었던 네팔의 한 농가. 둥근 초가지붕 위로 박들이 자라고 있다.

카필라바스투에서 남서쪽으로 5㎞쯤 떨어진 쿠단은 부처로 거듭난 싯다르타가 카필라성을 떠난 지 12년 만에 고향 땅으로 돌아와서 머문 곳이다. 싯다르타 태자 시절 돌아가신 어머니를 대신해서 돌봐주던 이모 프라자파티 왕비가 부처에게 황금빛 가사를 바쳤고, 또 부처의 아들 라훌라가 아버지를 만나 출가한 곳이다. 그런 역사를 기념한 스투파(탑)들을 세웠으나 지금은 기단부만 간신히 남아 있다. 근처에 사는 개구쟁이들이 그 기단 벽돌을 주워 모아 베이스를 만들어 크리켓을 하고 있었다. 1루타면 부처는 개구쟁이에게 한 번 밟혔고 2루타면 두 번 밟혔다.

여기 불교 유적지들은 이미 오래전에 하나의 추상, 하나의 관념이 되고 말았다. 기껏해야 '아쇼카석주(石柱)'라는 이름의 돌기둥이나 붉은 벽돌 조각이 나뒹굴고 있을 따름이다. 하지만 전혀 개의할 일이 못 된다. 그 유적지의 이름은 '부처의 길'에 세워진 하나의 이정표에 지나지 않기 때문이다. 그 이정표의 표석이나 간판이 너무 작고 초라하다고 실망할 바보는 없을 것이다.

이정표와 이정표 사이에 길이 있었다. 그 길은 부처 시대에 비해서도 별로 훼손되지 않은 농경문화의 근원적인 아름다움으로 빛났다. 우리가 오래전에 잃어버린 고향으로 가는 길이 거기 있었다. 이 길 위에 농촌 공동체가 여태 유지되고 있는 것은 아직 이들이 천수답으로 농사짓고 있는 덕이다. 하늘은 기도를 많이 하는 농부의 논에 더 많은 비를 뿌려 농사를 더 잘 지어준다. 그런 믿음으로 네팔 농민들은 오늘을 산다.

열흘을 걸었다. 논에서 집으로 돌아가는 농부 일가족의 실루엣이 지평선에 걸렸다. 아버지는 큰 감자나 무 따위가 들었을 보따리 두 개를 이고 맨 앞에 섰다. 그 뒤로 두어살쯤 되었을 딸아이가 맨몸으로 따라 걷는다. 땔감과 염소 꼴을 잔뜩 머리 멜빵으로 멘 어머니가 그 뒤를 따르고 빨간 보따리를 인 큰딸은 보자기 빛깔만큼이나 붉은 노을을 끌고 집으로 돌아가고 있다.

하루가 길에서 또 저문다. 여기는 별을 일찍 깨우기 위해 일찌감치 어두워지는 땅이다.

작가 박인식은

산악인, 미술평론가, 소설가다. 연세대 산악부 출신인 그는 ‘월간 산’ 등에 근무하다 1991년부터는 직장을 그만두고 네팔 히말라야, 천산산맥, 곤륜산맥, 카라코람 산맥, 유럽 알프스 등을 떠돌아다녔다. 저서로는 산악소설 ‘백두대간’ ‘대륙으로 사라지다’, 그와 함께 놀았던 사람들에 대한 실명소설 ‘인사동블루스’, 히말라야 순례기 ‘방랑보다 황홀한 인생은 없다’, 산악인 평전 ‘사람의 산’, 인상파 화가를 찾아가는 미술기행문 ‘햇살 속에 발가벗은’ 등이 있다. 1951년생.

Copyright ⓒ 조선일보 & Chosun.com

- 이전글탬플오브더킹/Rainbow 24.06.29

- 다음글天符經풀이 (고운(孤雲)|최치원편(崔致遠, 857년 ~ ?) 24.06.25

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.